こんにちは、茶好きのAndyです。

以前の記事では、さまざまなお茶の淹れ方をご紹介しました:

1. お茶を淹れる時間は難しい?甘くて美味しいお茶を淹れるための4つのステップ

https://www.yoshantea.com/m/news.php?id=21013160164c6512a01&lang=ja

2. 台湾茶の抽出ミステリー:抽出時間が変わる理由とは

https://www.yoshantea.com/m/news.php?id=23080464ccbab45f3bd&lang=ja

細かく観察している方ならお気づきかもしれませんが、

実は2煎目の抽出時間は1煎目よりも短く設定されており、

3煎目以降から徐々に時間が長くなっていきます。

この抽出時間の設計、一見すると直感に反するように感じませんか?

今回は、その理由となる抽出のコツについて詳しくご紹介するとともに、球型烏龍茶のユニークな特徴についてもお話しします!

球型烏龍茶と条型烏龍茶の風味の違いとは?

台湾の烏龍茶は、見た目の形状により「球型」と「条型」に大きく分けられます。

凍頂烏龍、四季春、金萱などが代表的な球型烏龍であり、東方美人や文山包種は条型烏龍の代表例です。

球型烏龍茶は製造過程で揉捻(じゅうねん)と「団揉(だんじゅう)」という工程を繰り返し、茶葉をきつく半球状に巻き上げていきます。

この形状は保存性に優れるだけでなく、香りや旨味を内側に閉じ込める役割も果たします。

お湯を注ぐと、茶葉がゆっくりと広がりながら風味を放ちます。

一方、条型烏龍茶はより自然な葉の形状を保っており、香りは繊細で上品な傾向があります。

なぜ球型烏龍茶は風味が濃厚なのか?

球型烏龍茶が濃厚な味わいを持つのは、その製造工程にある「団揉」が鍵です。

この工程で茶葉を何度も巻き固めることで、細胞壁が破壊され、酸化が促進され、茶のエキス成分が内部に凝縮されます。

淹れた際、茶葉が開くにつれて内部の成分が一気に放出されるため、風味に「爆発的な濃さ」が感じられるのです。

これに対して条型烏龍は葉の形を保っているため、細胞の破壊が少なく、抽出される成分も穏やかで、すっきりとした味わいになります。

球型烏龍茶の抽出で、なぜ2煎目の時間が短くなるのか?

これは、茶葉の緻密な揉み込みと抽出スピードの関係にあります。

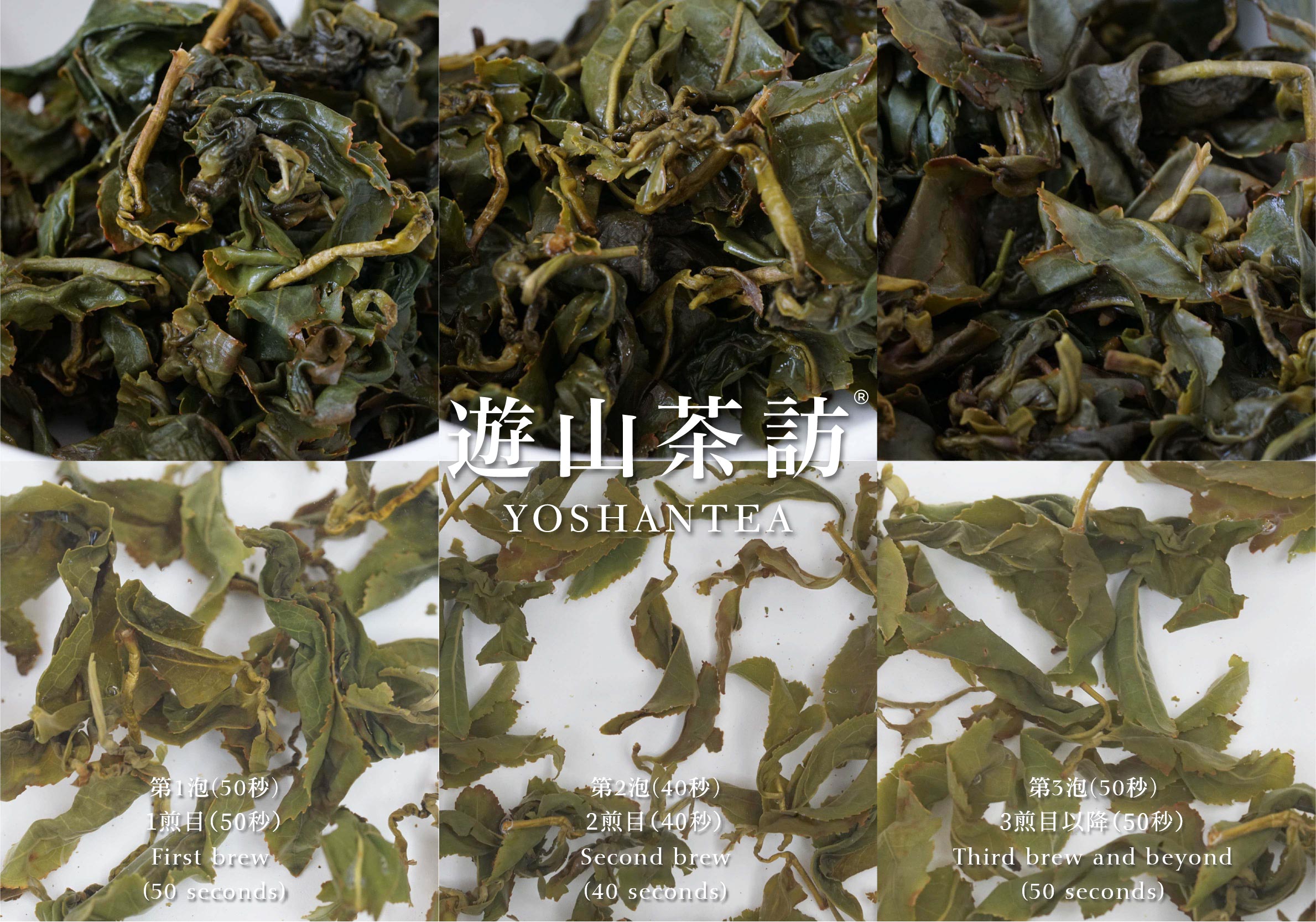

球型烏龍茶は、最初の抽出(1煎目)ではまだ茶葉がしっかりと閉じているため、長めの抽出時間が必要です。

たとえば50秒ほどかけて茶葉をじっくりと「目覚めさせる」ように淹れます。

しかし、2煎目ではすでに茶葉が広がり始めており、内部の成分が一気に抽出されやすい状態になっています。

そのため、抽出時間を短く(たとえば30秒程度)することで、苦味や渋みが出すぎるのを防ぎつつ、ちょうどよい濃さを引き出すことができるのです。

3煎目以降は、茶葉から出る成分が少しずつ減ってくるため、再び時間を延ばして抽出効率を補う必要があります。

こうして、どの煎でもバランスの取れた風味が楽しめるのです。

つまり──

• 1煎目(長め): 茶葉を目覚めさせる。香りを開く準備。

• 2煎目(短め): 茶葉が開ききった状態で、一気に風味を引き出す。

• 3煎目以降(徐々に長く): 成分の減少に合わせて時間調整。

これが、球型烏龍茶を美味しく淹れる「秒数の魔法」なのです。

次にお茶を淹れるときは、ぜひ一煎ごとの変化に目を向けてみてください。

細部にこそ、茶の魅力が隠れていますよ!

今回はここまで。

また次回、お会いしましょう。

#遊山茶訪 #台湾茶 #ウーロン茶 #凍頂茶 #観光工場 #FSSC22000 #安全茶 #安心茶 #球型烏龍茶 #お茶の淹れ方 #茶の抽出技術 #茶の知識